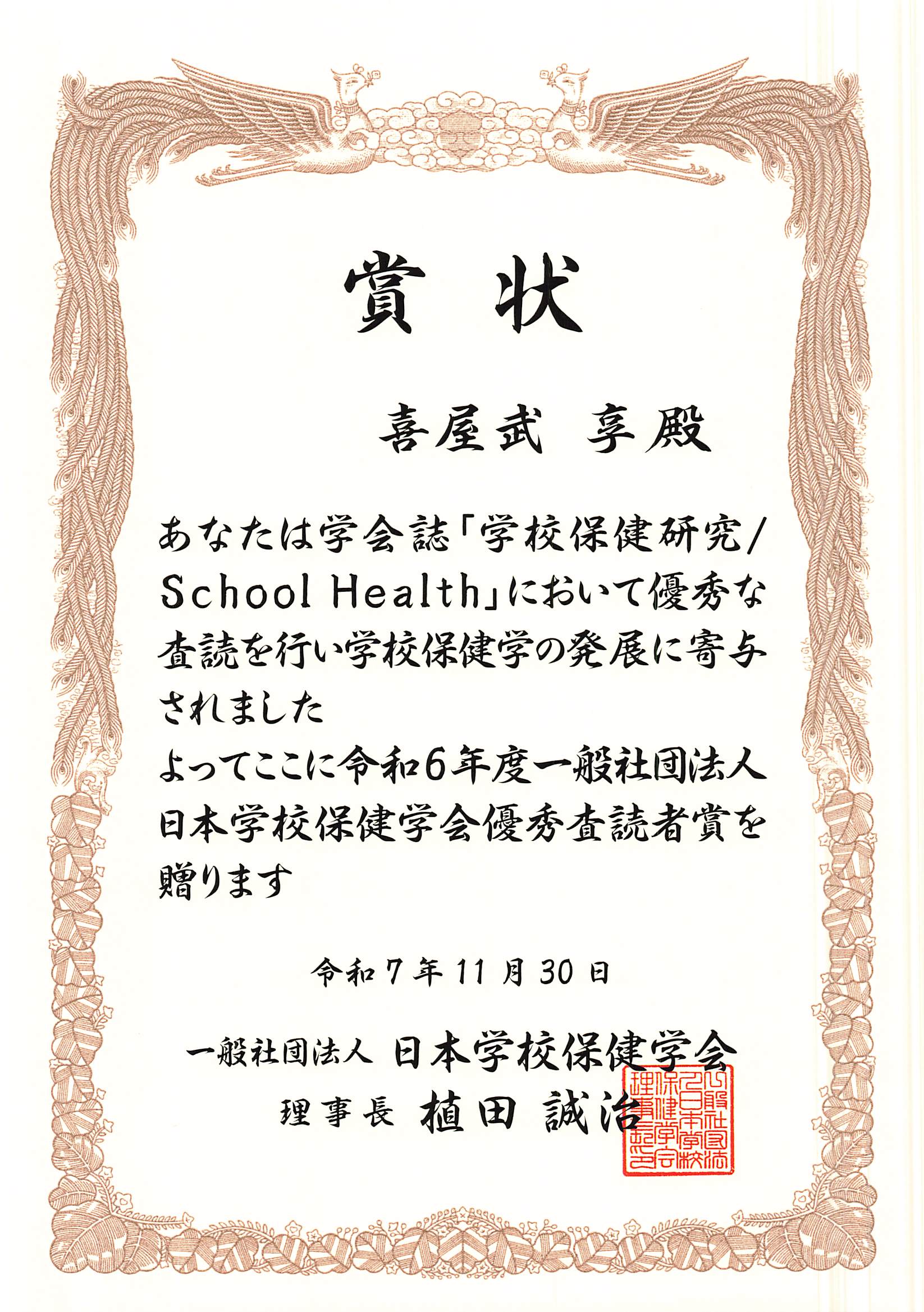

喜屋武 享 准教授 日本学校保健学会「優秀査読者賞」を受賞

保健学科 臨床心理・学校保健学分野の喜屋武 享 准教授が、日本学校保健学会「優秀査読者賞」を受賞しました。

同賞は、学会が発刊する『学校保健学研究』および『School Health』において、学術水準の向上に寄与する優れた査読を行った研究者に贈られるものです。

日本学校保健学会の優秀査読者表彰制度は昨年創設されたもので、喜屋武准教授はその初の受賞者となりました。

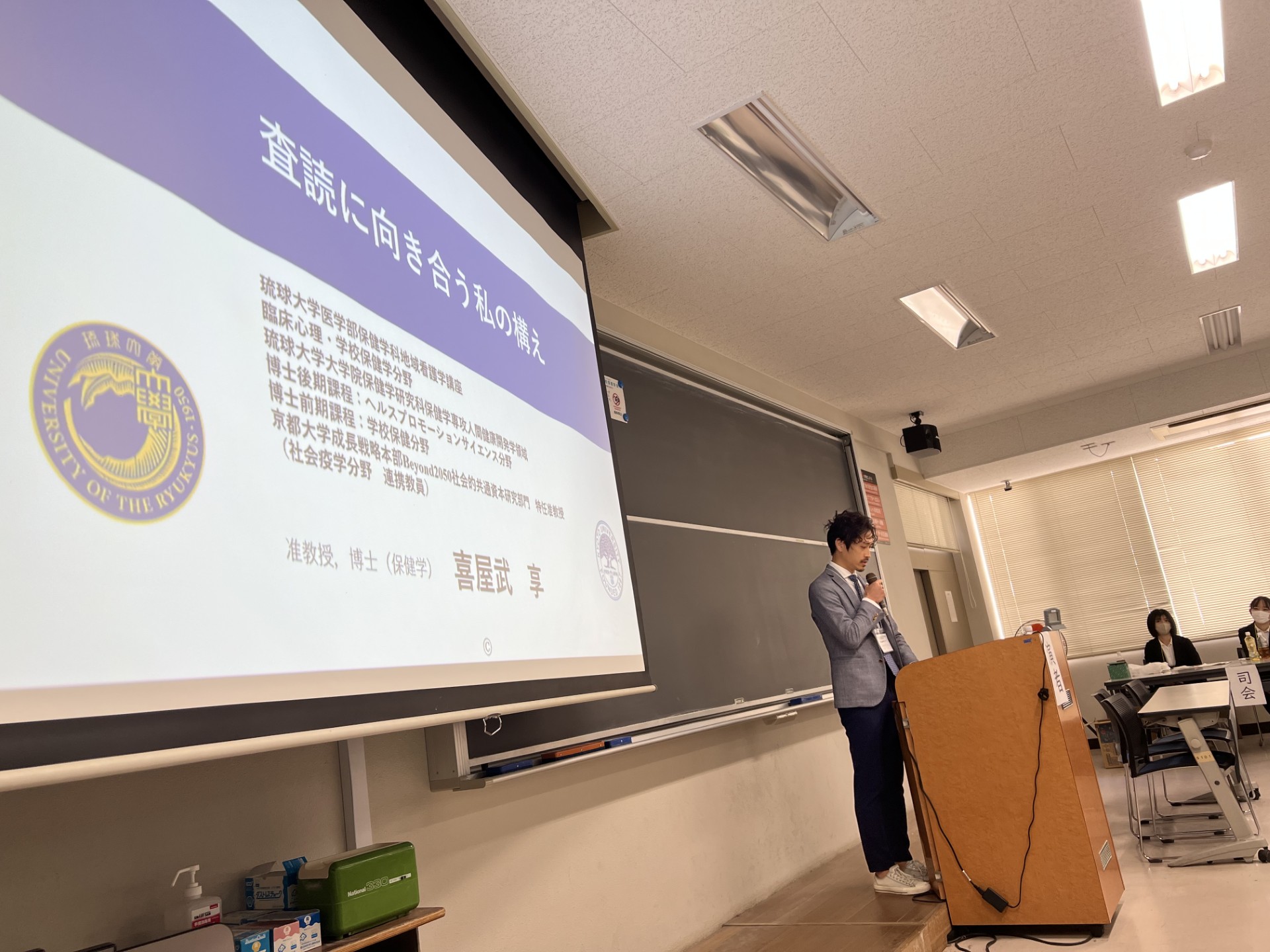

2025年11月28日〜30日に開催された第72回学術総会では、編集委員会企画ワークショップ「優秀査読者賞の受賞者に聞く:論文のどこをどう読むのか?」に講師として登壇し、査読の要点や論文執筆のポイントについて講演しました。

■ 受賞者コメント

「このたび大変栄誉ある賞を賜り、心より光栄に思います。私は、高倉実名誉教授が長年にわたり築き上げてこられた学校保健学の知の体系を、唯一の弟子として受け継いできました。その歩みの一端を示すことができたことに、深い喜びを感じています。

今後も、日本の学校保健学を牽引する大学として琉球大学の存在感をさらに高め、その地位をより確かなものにできるよう、研鑽を続けてまいります。」

医学研究科「論文博士の外国語試験」について

2.事務手続き【PDF】※入学試験の手続きではありませんので、ご注意ください。

沖縄県医師会より白衣を寄贈していただきました

琉球大学医学部医学科では、沖縄県医師会より臨床実習に臨む4年生へ白衣の寄贈を受け、贈呈式を開催しました。

式では、沖縄県医師会副会長の稲田氏が挨拶を行い、続いて常任理事の涌波氏が祝辞を述べました。その後、医学科長の高槻教授より感謝の言葉が伝えられました。

続いて、稲田氏、涌波氏、高槻教授から学生代表3名に白衣が手渡され、大学のエンブレムが刺繍された真新しい白衣に袖を通しました。学生代表の宮崎さんは、沖縄県医師会への謝意と臨床実習に向けた決意を力強く表明しました。

最後に、贈られた白衣を着用した学生全員で記念撮影を行い、医師としての第一歩を踏み出す決意を新たにしました。

沖縄県医師会のご厚意に深く感謝申し上げるとともに、学生一同、地域医療に貢献できる医師を目指して研鑽を重ねてまいります。

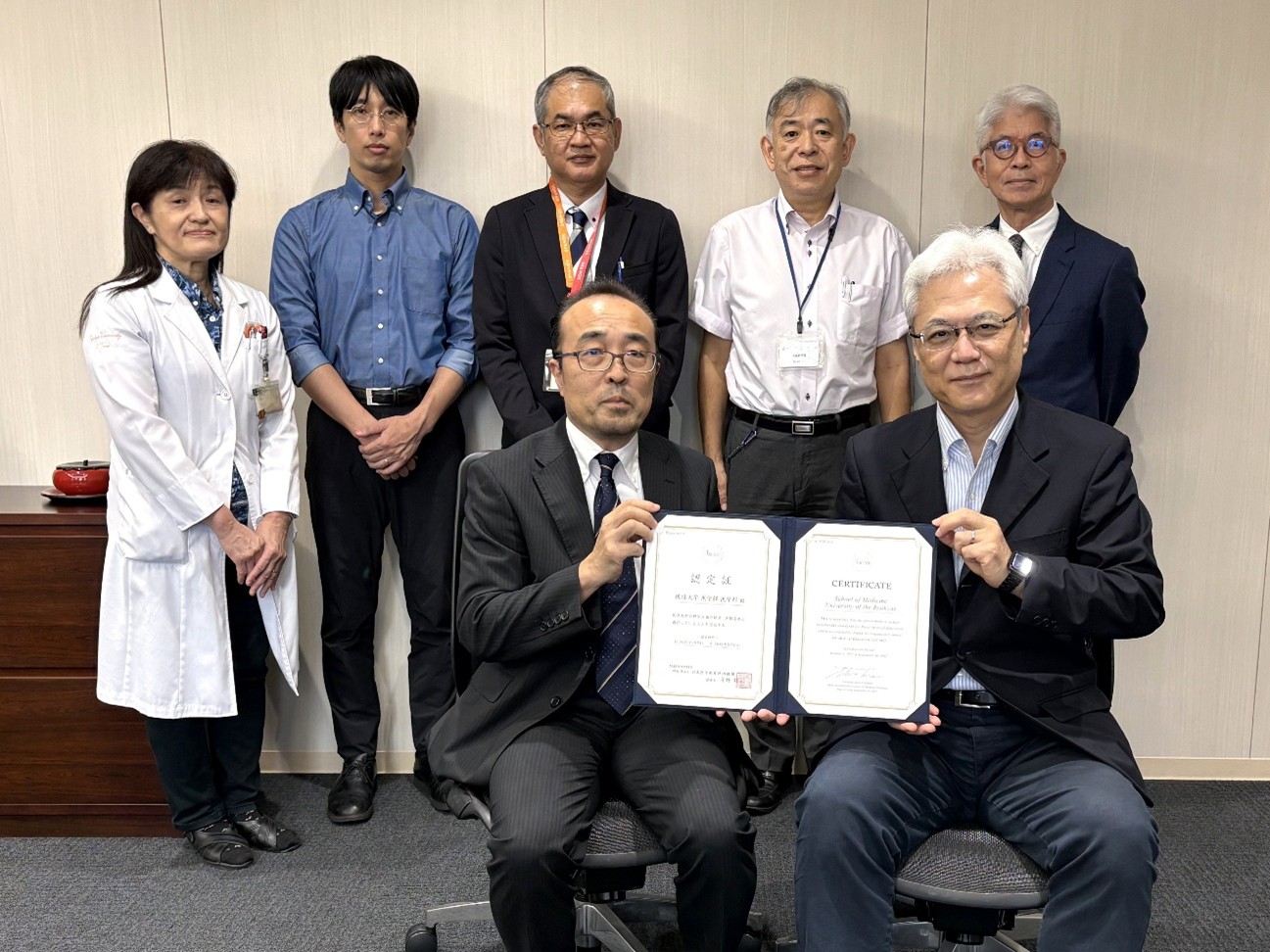

医学部医学科が医学教育分野別評価で適合認定されました

本学医学部医学科は、2024年11月に日本医学教育評価機構(JACME)による評価を受け、医学教育分野別評価基準に適合していると認定されました。

JACMEは、日本において医学教育の質を評価する第三者機関で、世界医学教育連盟(WFME)により評価機関として正式に認定されています。評価にはWFMEの評価基準、つまり国際基準が適用されます。審査では、教育内容、教育の評価改善体制、学生の評価方法、教育資源の整備状況など多岐にわたって評価を受けました。また、JACME評価員の訪問による実地調査では、学生や研修医、教員との面談のほか、講義、実習、施設等の視察などが行われました。

本学では、2016年に受審した1巡目(認定期間:2018年11月1日から2025年10月31日)に引き続き、2巡目でも国際水準の医学教育を提供していると認定されました。新たな認定期間は2025年10月1日から2032年9月30日までとなり、この期間に本学を卒業した医学生は国際水準の医学教育を受けてきたと評価されます。

琉球大学医学部 医学教育企画室長

大野 真治

( 奥 :左から)屋良准教授、二宮教授、宮里教授、高山教授、山城教授

(手前:左から)高槻医学科長、中西医学部長

令和8年度琉球大学医学部医学科第2年次特別編入学(学士入学)第2次選抜試験合格者告示

令和8年度琉球大学医学部医学科第2年次特別編入学(学士入学)第2次選抜試験合格者告示(PDF)

文部科学省で「地域に根差した健康医療拠点の始動 ~琉球大学 医学部及び病院 キャンパス移転事業~」を展示しています

令和8年度琉球大学医学部医学科第2年次特別編入学(学士編入)第1次選抜における出題ミスについて(お詫び)

【8/27】医学部HPサーバー移行作業に伴う停⽌のお知らせ

サーバー移行作業のため、下記の日時は医学部ホームページのシステムを停⽌いたします。

停止の間、ページが閲覧できない状況となりますので、あらかじめご了承ください。

なお、作業の状況により終了時間が前後する場合がございます。

記

システム停止日時:令和7年8月27日(水)11時00分 ~ 19時00分(予定)

| 担当:琉球大学西普天間キャンパス事務部企画課企画・研究推進室 企画係(kkikaku@acs.u-ryukyu.ac.jp) |

【学生向け】(8/1から)駐車場ゲート稼働と違反車両取り締まり開始のお知らせ

【教職員・学生向け】(8/1から)駐車場全ゲート稼働と違反車両取り締まり開始のお知らせ

医学研究科「論文博士の外国語試験」について

2026年度保健学研究科特別プログラム(OKINAWA GLOBAL HEALTH SCIENCE PROGRAM 2026)募集要項及び出願書類様式

2026年度保健学研究科特別プログラム(OKINAWA GLOBAL HEALTH SCIENCE PROGRAM 2026)募集要項及び出願書類様式

OKINAWA GLOBAL HEALTH SCIENCE PROGRAM (2026)

【掲載物一覧】

(2)Welcome to the Graduate School of Health Sciences(2026)

(3)Check List

(5)FormⅡ

(6)FormⅢ

(7)Download[ZIP of MS-Word files](Zipファイル)

【掲載場所】

「OKINAWA GLOBAL HEALTH SCIENCE」

URL:https://www.med.u-ryukyu.ac.jp/okinawa-global-health-science

*Contact Us(詳細についての問い合わせ先)*

TEL:098-894-5513

Mail:igznyusen@acs.u-ryukyu.ac.jp

令和8年度 大学院研究科 学生募集要項を掲載しました

学生募集要項

令和8年度 大学院医学研究科

★令和8年度 学生募集要項(修士課程) 【出願様式】修士課程【ZIP】

★令和8年度 学生募集要項(博士課程) 【出願様式】博士課程【ZIP】

※台風等災害によって募集日程や選抜方法を変更する場合があります。

募集日程や選抜方法を変更する場合は、琉球大学医学部ホームページで

お知らせいたしますので、必ずご確認ください。

【提出書類】

※学生募集要項を確認の上、必要書類を両面印刷にて提出願います。

*詳細についての問い合わせ先*

大学院医学研究科

TEL:098-894-5513

Mail:igznyusen@acs.u-ryukyu.ac.jp

令和8年度 大学院保健学研究科

★令和8年度 学生募集要項(博士前期課程) 【出願様式】博士前期課程【ZIP】

★令和8年度 学生募集要項(博士後期課程) 【出願様式】博士後期課程【ZIP】

※台風等災害によって募集日程や選抜方法を変更する場合があります。

募集日程や選抜方法を変更する場合は、琉球大学医学部ホームページでお知らせいたします

ので、必ずご確認ください。

【提出書類】

※学生募集要項を確認の上、必要書類を提出願います。

※Excel又はWordで入力する場合は、ダウンロードして、入力・プリントアウト願います。

*詳細についての問い合わせ先*

大学院保健学研究科

TEL:098-894-5518

Mail:igznyusen@acs.u-ryukyu.ac.jp

(6/20最新)令和8年度 医学部医学科第2年次特別編入学(学士入学) 募集要項を掲載しました

令和8年度 医学部医学科第2年次特別編入学(学士入学) 募集要項(PDF)

出願書類ダウンロード用ファイル

【出願様式】_(ZIP)

※台風等災害によって募集日程や選抜方法を変更する場合があります。

募集日程や選抜方法を変更する場合は、琉球大学医学部ホームページで

お知らせいたしますので、必ずご確認ください。

【提出書類】

※募集要項を確認の上、必要書類を両面印刷にて提出願います。

2025年度保健学研究科特別プログラム 合格者告示

2025年度保健学研究科特別プログラム 合格者告示(PDF)

※1週間を目安に入試・入学案内ページのみの掲載に変更になります。

【新入生向け】ID・PWの発行について

医学部長 就任の挨拶

2025年4月1日付けで、医学部長・大学院医学研究科長を拝命いたしました、中西浩一でございます。まず初めに、皆様に心より感謝申し上げるとともに、この新たな任を担うことができましたことを大変光栄に存じます。

1.琉球大学と地域医療の役割

琉球大学は、沖縄の地域社会に密接に結びついた学問の場として、長年にわたり学術と地域貢献の両面において大きな役割を果たしてきました。沖縄という特異な地理的・文化的背景を持つこの地において、医学部・医学研究科の責務は、地域医療の発展に貢献すること、そして地域社会の健康課題に対応することにあります。私たちの活動が地域に深く根ざし、社会に実際の恩恵をもたらすことを、何より大切にしていきたいと考えています。

2.新キャンパスへの移転と教育・研究環境の強化

医学部および病院は、2025年3月までに移転を完了いたしました。新たなキャンパスが宜野湾市西普天間地区に移転したことで、私たちの教育・研究環境が一層充実し、地域医療を支える拠点としての役割を強化できたことを大変嬉しく存じます。移転に伴う施設の設計においては、これまでの経験を生かし、広々とした講義室など、学びの場として快適で機能的な空間づくりを進めています。また、COVID-19への対応を鑑みて、より良い対面・遠隔講義のハイブリッド型教育システムを整備し、学生が心身ともに健康的に学び続けられる環境作りを目指します。

3.医学と保健学の連携強化と教育・研究の充実

医学科・医学研究科と保健学科・保健学研究科との連携を一層強化していく所存です。新しい施設では、医学科・医学研究科と保健学科・保健学研究科が同じ研究棟を共有することとなり、これが物理的にも精神的にも連携の強化を促す大きなチャンスとなります。教育面でも、それぞれの講義を共同で行い、両学科の研究の融合、より先進的な学問領域の開拓を目指していきます。特に地域医療や沖縄特有の健康問題に関する研究は、今後ますます重要となります。そのため、それぞれの特徴を活かし、相互の支援体制を強化していく所存です。

4.医学部の教育の質向上と学生支援

医学部の教育においては、学生一人ひとりが確実に成長できるよう、学びの質をさらに高めていきます。直近の国家試験においては、保健学科の看護師・保健師・助産師の合格率は100%、医学科(96.7%)も素晴らしい成績を収めました。これらの成果は、琉球大学の教育の質の高さを示すものであり、今後も学生の成長を支援する体制を強化していきます。特に、今後の教育はより柔軟で効果的な学びを提供することが求められます。そのため、教師と学生の密なコミュニケーションの機会を増やし、学びの質をさらに高めてまいります。

5.研究の推進と地域医療への貢献

研究面では、今後も沖縄特有の疾病や地域医療の課題に焦点を当てた研究の推進を目指し、外部資金の獲得に力を入れます。沖縄県や地域の医療機関との連携を深めることにより、社会と密接に連携した研究を進めていきます。また、先端医学研究センターの活動をさらに拡充し、全学的な支援体制を整備して、医学研究の最前線を牽引する役割を果たしていきたいと考えています。

6.病院との連携強化と臨床教育・研究の充実

医学部・医学研究科と病院との連携をより強化し、地域医療の質向上に寄与できるよう尽力していきます。医学部と病院が一体となり、患者さんに最適な医療を提供するためには、両者の協力が欠かせません。そのため、臨床教育や研究活動の充実を目指し、病院の医師と連携しながら、より多くの学生が臨床現場で学び、経験を積むことができる体制を整えてまいります。

最後に、琉球大学医学部は、沖縄の地域特性を生かし、地域医療に貢献することを使命として、今後も教育・研究・医療の各分野で発展を遂げていきます。私自身、皆様と力を合わせ、より良い未来を切り開いていくために全力を尽くす所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

2025年4月1日

琉球大学医学部長・大学院医学研究科長

中西浩一

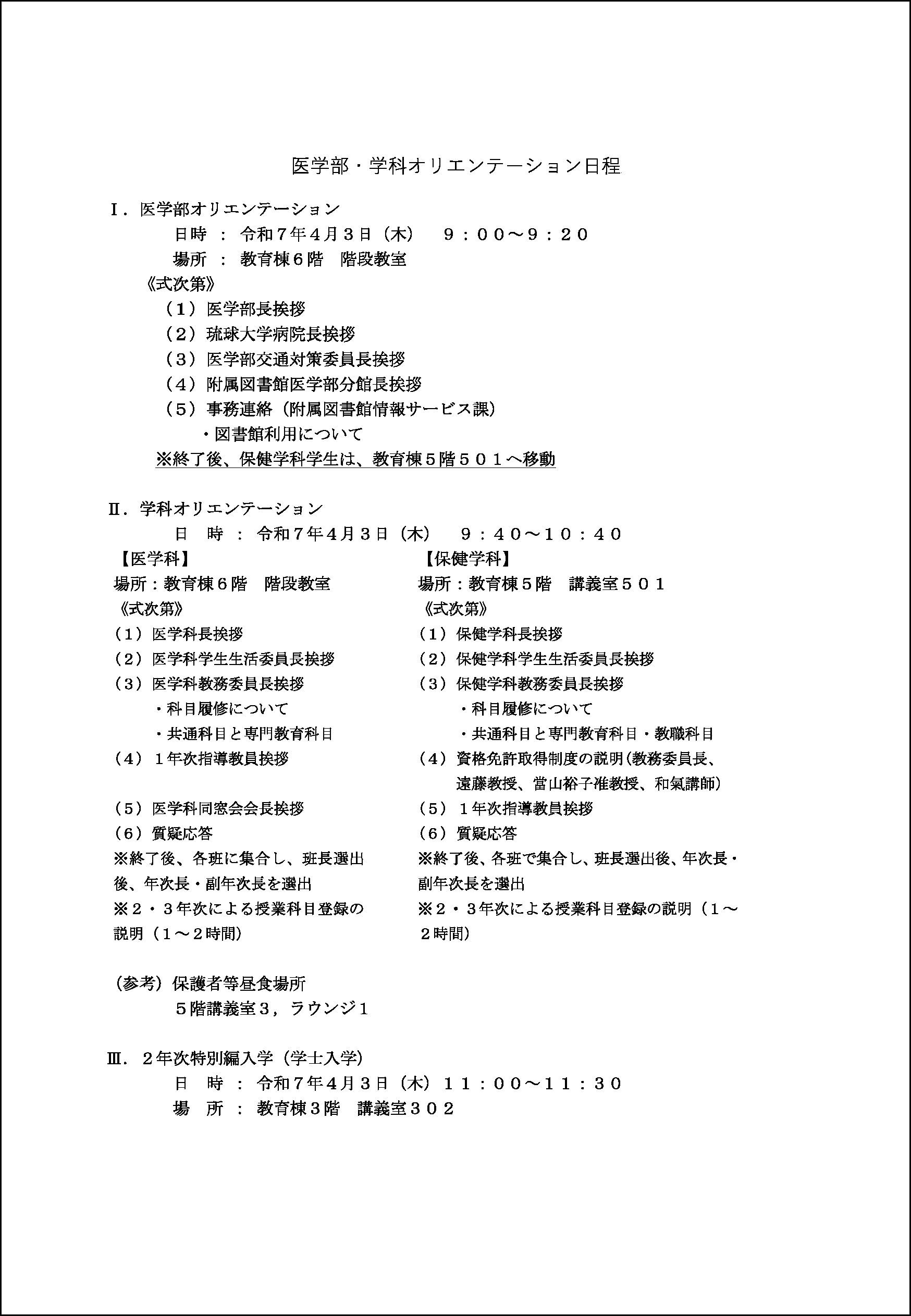

令和7年度新入生オリエンテーション等の日程について

令和7年度保健学研究科(第2次募集)入学者選抜試験 合格者告示

令和7年度保健学研究科(第2次募集)入学者選抜試験 合格者告示(PDF)

※1週間を目安に入試・入学案内ページのみの掲載に変更になります。